올 상반기 국제선 여객수는 4582만9686명으로 역대 상반기 최대치를 기록한 가운데, 항공업계는 FSC를 중심으로 성과를 거두며 시장을 주도했다.

특히 대한항공은 상반기 매출이 12조원을 넘어서며 전년 동기(8조6936억원) 대비 46%를 넘는 성장을 기록했다. 영업이익은 지난해 상반기 대비 다소 감소했으나 순이익은 지난해 상반기 7656억원 대비 18.5% 증가한 9071억원을 달성했다.

아시아나항공은 2025년 상반기 매출 3조9614억원과 영업이익 484억원으로 전년 상반기 대비 모두 감소했으나 순손익이 -2749억원에서 3234억원으로 흑자 전환했다. 이는 매출 감소에도 불구하고 외환환산이익, 금융수익, 관계기업투자이익 등 영업 외 수익이 크게 증가한 데 따른 것이다.

이는 지난해 12월 대한항공을 대상으로 한 1조5000억원 규모의 신주인수대금 납입을 통해 대규모 자본을 확충한데 따른 것으로 풀이된다. 이를 기반으로 부채비율이 낮아졌고 이자 등 금융비용 부담이 완화됐다. 이러한 재무구조 개선 효과로 인해 매출과 영업이익이 줄었음에도 불구하고 순손익이 대폭 개선된 것으로 보인다.

반면, LCC는 FSC와 상반된 결과를 보였다. 에어부산은 매출액과 영업이익이 지난해 상반기 대비 감소했으나 순이익이 99억원에서 599억원으로 대폭 증가하며 개선 흐름을 나타냈으나, 제주항공은 매출이 28% 이상 하락했으며 영업이익 또한 지난해 상반기 1643억원에서 올 상반기 147억원으로 대폭 하락했다. 순손익 또한 지난해 상반기 292억원에서 올 상반기 -425억원으로 적자 전환하며 큰 폭의 실적 하락을 보였다.

진에어의 경우 매출액이 소폭 하락한 것에 반해 영업이익과 순이익이 대폭 하락했으며, 티웨이항공도 매출 증가에도 불구하고 영업이익과 순손익이 지난해 상반기 흑자에서 올 상반기 적자 전환했다. 하락폭 역시 올 상반기 영업손익 -1157억원, 순손실 -1247억원으로 가장 큰 폭으로 하락했다.

공급을 늘려도 유가•환율 부담이 커 수익성으로 이어지지 못했고, 좌석 점유율 경쟁 또한 수익성 악화 요인으로 작용했다.

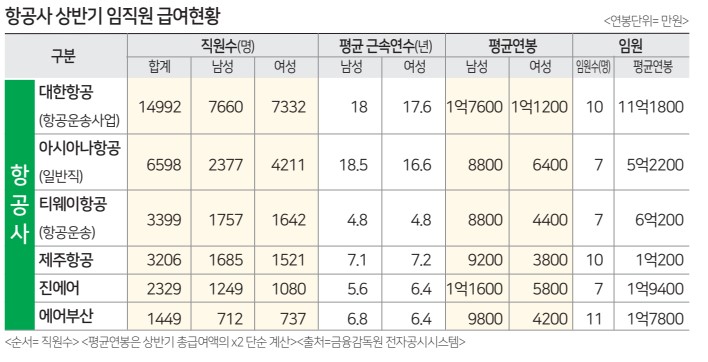

임직원 현황을 보면 항공사의 고임금•장기근속 구조가 뚜렷하게 나타났다. 대한항공은 직원 평균연봉이 남성 1억7600만원, 여성 1억1200만원으로 집계됐다. 특히 남성 임금 수준은 업계 최고 수준으로, 파일럿 중심의 고임금 직군이 평균을 끌어올린 결과다.

근속연수도 남성 18년, 여성 17.6년으로 고용 안정성이 매우 높다. 임원 평균연봉은 11억1800만원에 달하는 것으로 파악된다. 아시아나항공은 직원 평균연봉이 남성 8800만원, 여성 6400만원 수준으로 대한항공 대비 낮지만 근속연수는 남성 18.5년, 여성 16.6년으로 길다.

반면, LCC들은 상대적으로 낮은 수준에 머물렀다. 티웨이항공은 평균연봉이 남성 8800만원, 여성 4400만원 수준이며 근속연수는 4.8년에 불과했다.

진에어는 남성 1억1600만원, 여성 5800만원으로 남녀 간 격차가 컸으며, 근속연수는 5~6년대였다. 제주항공도 남성 9200만원, 여성 3800만원으로 나타났고 근속연수는 7년 안팎이었다. 에어부산은 남성 9800만원, 여성 4200만원으로 집계됐다.

상반기 항공업계는 FSC의 독주와 LCC의 고전이라는 양극화 구도를 다시금 확인시켰다. 대한항공은 여객•화물 실적 호조와 아시아나항공과 통합 시너지 효과를 모두 흡수하며 업계 1위 자리를 공고히 했고 아시아나항공도 순수익이 크게 증가하며 흑자전환에 성공했다.

반면, LCC는 공급 확대에도 불구하고 유가 및 환율 부담이 커 수익성으로 이어지지 못했다. 단거리 인기 노선에 경쟁이 집중되며 좌석 점유율 경쟁이 격화됐고, 이에 따른 가격 인하 압박까지 겹치며 구조적 한계를 드러냈다. 일부 업체는 큰 폭의 수익 하락으로 적자 전환했고 에어부산만 예외적으로 순이익이 증가했다. 나머지 주요 LCC들은 상반기 수익성이 악화된 것으로 나타났다.

업계는 하반기 성수기 효과에 주목하고 있다. 휴가철과 추석 연휴 등 계절적 요인이 수요를 끌어올릴 수 있지만 외부 변수는 여전히 불확실하다. 상반기의 실적 양극화가 하반기에도 이어질지 귀추가 주목된다.

모 항공사 관계자는 “하반기에도 여객 수요가 늘어날 것으로 보이지만 비용 부담이 이어지는 만큼 단순 공급 확대만으로는 수익성을 담보하기 어렵다.”라며 “하반기에는 효율적 노선 운영과 비용 관리가 성패를 가를 것”이라 말했다.

<이규한 기자> gtn@gtn.co.kr